Oleh: Muhammad Thariq Zakwan (Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas)

Belakangan ini, sedang hangat diperbincangkan di media sosial mengenai tren “Gambar Ghibli”, di mana banyak orang menggunakan AI untuk mengubah foto pribadi mereka menjadi gambar dengan artstyle khas Studio Ghibli. Tindakan ini menuai kontroversi. Banyak warganet mengecamnya karena dianggap melecehkan ciri khas karya Hayao Miyazaki yang legendaris. Seniman pun turut bersuara, menganggap hal ini sebagai ancaman serius terhadap profesi kreatif mereka. Namun, saya tidak akan membahas isu pelanggaran estetika atau etika dalam seni digital kali ini. Fokus saya adalah hal yang lebih mendalam dan berdampak langsung pada masyarakat umum: AI dalam kepenulisan, dan bagaimana itu mulai membunuh kemampuan berpikir kritis.

Kita sedang berada dalam era keemasan teknologi. Kecerdasan buatan seperti ChatGPT telah mencapai tingkat profisiensi yang mencengangkan. Kalau dulu hasil tulisannya kaku, terkesan “robotik”, dan tidak jarang membingungkan, sekarang AI bisa menulis esai, puisi, cerita, bahkan debat opini dengan struktur logis dan bahasa yang mengalir. Sebuah tulisan yang dulunya butuh waktu berjam-jam untuk diketik, kini bisa diselesaikan dalam hitungan detik.

Namun, di sinilah letak dilemanya. Dengan kemampuan meniru manusia secara luar biasa ini, batas antara tulisan manusia dan tulisan mesin mulai mengabur. Bahkan kalian yang sedang membaca tulisan ini—coba jujur pada diri sendiri—apakah benar-benar yakin bahwa ini saya tulis sendiri? Atau apakah saya juga menggunakan AI untuk mengetiknya?

Lalu, apakah kemampuan ini berbahaya? Jawabannya: ya. Tapi apakah itu berarti AI tidak seharusnya ada? Tidak sesederhana itu.

Teknologi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membawa efisiensi, mempercepat proses belajar, bahkan memperluas akses terhadap ilmu. Tetapi di sisi lain, jika digunakan tanpa arah, tanpa kesadaran, maka ia bisa merusak perlahan-lahan. Salah satu kerusakan yang paling nyata adalah hilangnya proses berpikir dalam kegiatan belajar dan berkarya.

Kita mulai melihat fenomena ini sehari-hari. Mahasiswa yang biasanya merenung untuk menyusun argumen dalam esai, kini hanya mengetik satu baris perintah: “Tolong buatkan esai tentang dampak perubahan iklim.” Selesai. Tinggal salin dan tempel. Resume, surat lamaran, makalah, bahkan tugas reflektif yang seharusnya mencerminkan proses berpikir pribadi, kini semua bisa digarap oleh AI tanpa sentuhan manusia.

Jika ini terus dibiarkan, maka generasi pelajar berikutnya tidak hanya akan kehilangan kemampuan menulis—mereka akan kehilangan kemampuan memikirkan sesuatu. Mereka tidak akan tahu bagaimana cara menggali ide, menyusun argumen, atau mengkritisi gagasan. Mereka akan seperti astronot yang otot-ototnya melemah karena terlalu lama berada di ruang tanpa gravitasi—bukan tubuh mereka yang lumpuh, tetapi otaknya.

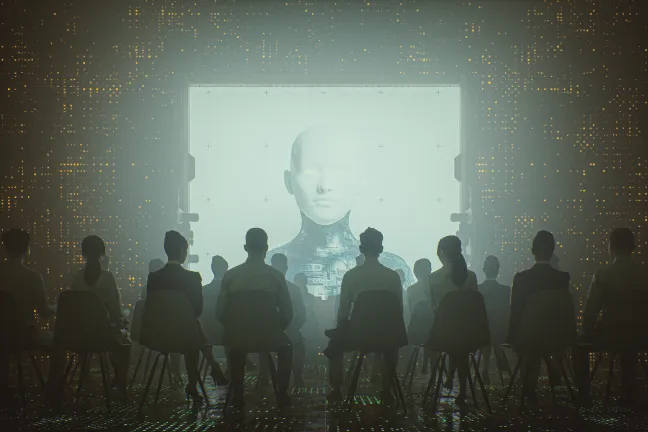

Sekarang, bayangkan dampaknya dalam jangka panjang. Dunia akan diisi oleh manusia-manusia yang bergantung penuh pada mesin untuk berpikir. Mereka akan kesulitan berargumen, tidak bisa menyampaikan ide secara orisinal, dan bahkan mungkin kehilangan identitas intelektualnya. Dan ironisnya, semua ini dimulai dari niat yang “sekadar ingin mempermudah tugas.”

Lalu, apakah kita harus menolak AI? Tidak juga. Seperti semua alat, AI bukanlah musuh. Yang menjadi musuh adalah cara kita menggunakannya. AI diciptakan untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Ia bisa menjadi teman belajar yang sangat powerful, asisten yang mempermudah riset, dan alat yang mempercepat proses editing atau pengecekan tulisan. Tetapi AI tidak bisa—dan tidak boleh—menggantikan proses berpikir kita.

Contoh penggunaan AI yang sehat adalah ketika kita memanfaatkannya untuk brainstorming ide, memperbaiki struktur tulisan, atau mencari referensi. Kita tetap berpikir, tetap mengolah, tetap menyusun—AI hanya mempermudah sebagian prosesnya. Dalam skenario seperti ini, AI berperan sebagai mentor digital, bukan penulis pengganti.

Kita harus mulai membiasakan diri untuk bertanya sebelum menggunakan AI:

“Apakah saya menggunakan ini untuk membantu saya berpikir, atau untuk menghindari berpikir?”

Itu adalah pertanyaan sederhana, tapi sangat penting.

Kita juga perlu mendesain ulang cara kita belajar dan mengajar. Tugas-tugas sekolah dan kuliah harus mulai menekankan proses, bukan hanya hasil. Guru dan dosen perlu mendorong siswa untuk mendokumentasikan perjalanan berpikir mereka, bukan hanya menyetor produk akhir. Refleksi, diskusi, dan kritik harus dihidupkan kembali di ruang-ruang pendidikan.

Akhir kata, saya tidak menolak AI. Saya justru percaya bahwa AI adalah salah satu inovasi terbaik manusia. Namun, seperti pisau, ia bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Pilihan ada di tangan kita. Maka, mari gunakan AI dengan bijak, sebagai alat untuk memperkuat pikiran, bukan untuk melemahkannya.

“Kita menggunakan AI sebagai asisten atau teman kita, bukan untuk menggantikan kita.“

— Muhammad Thariq Zakwan