|

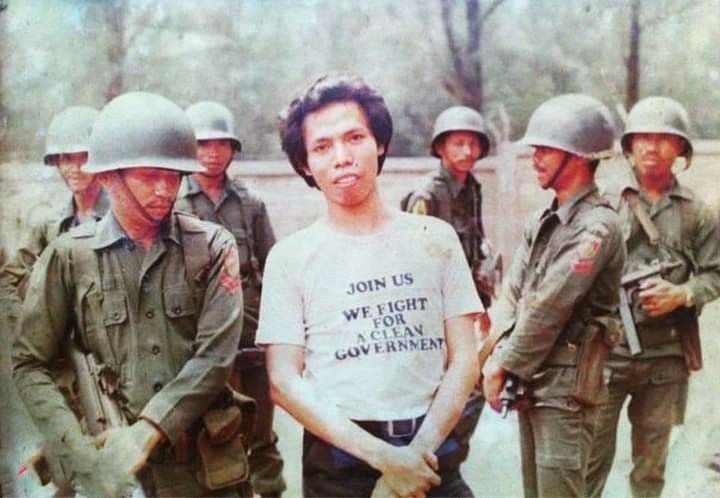

| Ilustrasi by google.com |

Indonesia sempat geger dengan adanya kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar beberapa waktu lalu. Kasus ini memang menjadi perhatian utama seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat biasa sampai politisi, aktivis anti korupsi, negarawan, para petinggi Negara, presiden bahkan hakim-hakim konstitusi sendiri pun ikut berkicau.

Akil Mochtar yang saat itu tertangkap bersama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairunnisa dan seorang pengusaha berinisial CN lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK cukup mencoreng nama baik lembaga penjaga konstitusi di negara ini. Hingga muncul berbagai pendapat, salah satunya adalah isu akan dibubarkannya MK. Namun, tak sedikit pula yang kontra dengan pendapat ini, para penggiat anti korupsi pun angkat bicara, salah satunya adalah Zainal Arifin Mochar. Seperti yang diungkapkan Zainal dalam Dialog Hukum yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum dan Anti Korupsi (PuSHAKA) Unhas bekerjasama dengan Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas (LPMH-UH) 10 November lalu, ia berpendapat bahwa untuk memberantas tikus-tikus bukan lumbungnya yang harus dibakar tapi tikusnya itu sendiri.

Seperti itulah kira-kira harapan sebagian besar masyarakat Indonesia, tak terkecuali penulis. Ada harapan besar bahwa pembasmian korupsi, suap dan saudara-saudaranya tidak serta merta dilakukan tanpa analisis akar permasalahan. Meminjam istilah Wiwin Suwandi, S.H dalam diskusi kecil-kecilan di Sekretariat LPMH-UH beberapa waktu lalu, bahwa penegakan hukum di negeri ini cenderung hanya seperti menambal ban, bukan mengganti bannya.

Masih Parsial

Terkait kasus Akil Mochtar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi di Istana Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis malam, 17 Oktober 2013. Perpu No. 1 Tahun 2013 yang dibacakan langsung oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi ini merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Substansi utama dalam Perpu ini ada tiga yaitu pertama adalah penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi. Substansi kedua adalah memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Ketiga adalah perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Adapun penambahan syarat yang dimaksud adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambahkan dengan kalimat “tidak menjadi anggota partai politik paling singkat selama 7 tahun sebelum diajukan sebagai calon anggota hakim konstitusi”. Alasan utamanya adalah untuk mendapatkan hakim konstitusi yang baik dan dapat dipercaya. Selain itu, alasan lainnya adalah independensi hakim. Hal ini memang terbilang sangat penting mengingat masih adanya kepentingan-kepentingan partai politik dalam pengajuan calon hakim konstitusi di DPR. Kepentingan ini bisa terdeteksi lewat kasus-kasus yang ditangani MK yang mayoritasnya adalah kasus Pemilu, kasus politik yang menjadi jembatan besar untuk korupsi.

Pertanyaan yang kemudian muncul apakah dalam waktu tujuh tahun tersebut menjamin independensi hakim atas kepentingan partai politik?. Tentu tidak ada jaminan. Orang Indonesia “terlalu jahat” untuk melupakan suatu hal penting hanya dalam waktu tujuh tahun. Persoalan perjalanan kesuksesan yang tak terlepas dari peran partai politiknya dahulu sangat kecil kemungkinan dilupakan seorang kader partai yang militan. Ini adalah persoalan “hutang budi”.

Contohnya saja Akil Mochtar, sebelum menjadi salah satu hakim MK ia adalah politisi asal Partai Golkar, belum ada jaminan kasusnya tidak ada hubungan dengan persoalan independensinya terhadap partai. Keraguan ini mencuat karena “partner” Akil dalam operasi tangkap tangan KPK memiliki latar belakang partai yang sama. Hakim konstitusi lainnya yang berlatarbelakang politisi adalah Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Hamdan Zoelva dari Partai Bulan Bintang (PBB). Kita tidak bisa serta merta menjamin independensinya meskipun mereka sendiri menjamin dirinya independen.

Menurut penulis, pembatasan waktu minimal tujuh tahun tidak cukup untuk menjamin independensi seorang hakim. Jika menginginkan independensi hakim dari partai politik, mengapa harus parsial? Mengapa tidak mengambil calon hakim konstitusi dari kalangan murni independen yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan partai politik?. Sehingga, kasus-kasus sengketa pemilu dan pilkada bisa dijauhkan dari intervensi politik, korupsi dan suap. Semoga.

Bagaimana dengan Mahkamah Agung?

Terkait independensi hakim terhadap partai politik, tentunya kita tidak berbicara sebatas pada MK saja. Bagaimana dengan hakim-hakim di Mahkamah Agung (MA)? Siapa yang kemudian menjamin bahwa dalam pengajuan calon hakim MA di DPR, tidak ada pengaruh partai politik. Mengapa hakim di MA saja yang diberi batas waktu minimal 7 tahun setelah aktif di partai politik. Sebaiknya, sebelum ada kasus serupa/mirip terjadi di MA langkah preventif harus segera dilakukan. Alangkah lucunya negeri ini yang “mengaku” Negara Hukum tetapi penegakan hukumnya masih parsial. Sistem penegakan hukum parsial dengan metode tambal ban. Bagian ban yang bocor saja diperbaiki dengan tambalan demi tambalan, tidak mengganti dengan ban baru. Begitulah kiranya yang terjadi dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah dua kali ditambal.

#Pernah dimuat pada http://wartatimur.com/.

#Pernah dimuat pada http://wartatimur.com/.