Israwati Nursaid

Mahasiswi Teknik Informatika 2013

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia

Seperti laki-laki, perempuan ialah benteng kokoh dari sebuah perjuangan. Individu yang menyatu menjadi masyarakat. Ia bukan rempah, hasil kekayaaan alam yang harus dimusiumkan dalam dapur. Bukan pula pakaian kotor yang diletakkan dekat sumur juga seprei yang dilekatkan pada kasur. Untuk mendefinisikannya, masyarakat harus paham persamaan dirinya dan makhuk lainnya, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tiga kelebihan alamiah dibandingkan yang lainnya. Ia adalah makhluk yang menyuplai makanan tanpa takut dimonopoli. Ia adalah makhluk yang memerdekakan individu dari sebuah ruang kecil; rahim. Ia adalah makhluk yang kian dinikmati air susunya tanpa merasa tereksploitasi. Dalam ketulusannya, lahir naluri untuk melindungi dan merawat individu dari setetes darah hingga menjadi seonggok daging yang mampu membaca, berdiskusi, dan aksi. Ialah sang pemilik rahim perjuangan.

Secara biologis, perempuan diciptakan dengan memiliki rahim yang mampu menyimpan manusia di dalamnya. Selama puluhan tahun, ia menutrisi kebutuhan anak-anaknya mulai dari dalam kandungan hingga luar kandungan. Hal ini tak dapat dilakukan oleh laki-laki yang tak memiliki rahim untuk menjaga dan memberi asupan makanan pada anaknya, hingga secara biologis dapat disimpulkan bahwa kerepotan seorang perempuan menjadikannya tampak lemah dari laki-laki, tanpa pernah memperhitungkan kekuatan perempuan yang mampu menjadi rumah bagi manusia lainnya selama sembilan bulan di antara berjuta makhluk ciptaan Tuhan di muka Bumi ini.

Namun, kemampuan seorang perempuan cenderung dipandang sebelah mata dan menganggap ia hanyalah manusia ‘lemah’ dari masyarakat yang selalu genting bantuan meski untuk dirinya sendiri, sekali pun ia mampu. Di sinilah kesetaraan harusnya dijunjung tinggi oleh manusia, memandirikan laki-laki juga perempuan pun sangat diperlukan, membangun rasa saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, bukan saling merendahkan satu sama lain dan saling melemparkan istilah kata ‘lemah’ dan lain sebagainya, yang cenderung dilontarkan pada perempuan. Mengutip kata Soekarno dalam buku Sarinah (Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia) bahwa jika saja konsep berperang adalah laki-laki rela mati di medan perang, maka perempuan adalah setiap hari rela mati demi melahirkan seorang anak. Tak cukup dengan hal demikian jika merendahkan seorang perempuan, tentunya akan merendahkan diri sendiri yang lahir dari kaum yang dijuluki ‘lemah’ tersebut. Bukankah masyarakat terbentuk dari kumpulan individu? Dan individu penyusun masyarakat tersebut dilahirkan oleh seorang perempuan?

Sayangnya, di samping banyaknya masalah yang menimpa kaum perempuan, mayoritas masyarakat Indonesia juga masih memandang perempuan sebagai manusia kedua setelah laki-laki, begitu memprihatinkannya kaum perempuan yang terkadang sebagian haknya bergantung pada laki-laki, seperti masalah pekerjaan ketika telah menikah, cenderung suami akan bekerja di luar rumah seperti perusahaan atau lainnya, sedangkan istri bekerja dalam rumah, sesekali di luar rumah ketika suaminya sedang sakit, itu pun dengan syarat bahwa sang suami harus mengizinkannya terlebih dahulu, artinya apa? Bahwa sebagian hak perempuan ada di ujung lidah laki-laki. Tak hanya hak untuk bekerja, bahkan hak untuk menduduki kursi pendidikan formal pun, perempuan harus dihadapkan dengan warning oleh masyarakat, ‘pendidikan perempuan jangan terlalu tinggi, takutnya tidak ada laki-laki yang lamar’, kalimat warisan ini bertebaran di Kota Makassar, khususnya perempuan yang mengecap bangku perkuliahan akrab dengan kalimat tersebut. Apakah perempuan terlahir dengan ujung pilihan pendidikan dan pasangan hidup?

Beberapa pemikiran masyarakat Makassar masih mengadopsi bahwa setinggi apapun pendidikan seorang perempuan, tetap akan berujung pada dapur. Dan jika perempuan berpendidikan tinggi, maka laki-laki akan kewalahan dengan segala atribut pernikahan perempuan, belum lagi tradisi yang mengekang perempuan tak boleh terlalu elegan dengan pendidikan sebab pendidikan seorang perempuan di Makassar mempengaruhi uang panaik (sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki pada calon mempelai perempuan sebagai syarat pernikahan dalam jumlah yang disepakati oleh kedua mempelai saat lamaran; sejenis mahar). Namun, pertanyaannya, bukankah pernikahan itu harus lahir dari kesepakatan bersama? Sehingga perencanaannya pun harus matang oleh kedua pihak bukan berat sebelah. Apalagi jika menjadikan uang panaik sebagai tolak ukur kehormatan seorang perempuan Makassar.

Pemikiran seperti inilah, yang sebenarnya harus diruntuhkan dalam masyarakat, sehingga antara laki-laki dan perempuan akan dibebaskan demi kemajuan bangsa Indonesia. Ibarat burung, negara memiliki dua buah sayap, sayap sebelah kiri adalah perempuan dan sayap sebelah kanan adalah laki-laki, jika salah satu sayapnya pincang maka burung tersebut tak dapat terbang secara sempurna, begitu pun negara. Soekarno selalu mengatakan bahwa, jika ingin melihat kemajuan sebuah negara maka lihatlah kemajuan perempuannya, perkataan tersebut cukup menyudutkan makhluk berjenis kelamin perempuan dengan menjadikannya satu-satunya manusia yang bertanggung jawab atas kemajuan sebuah negara.

Seperti ini pula yang dilakukan oleh presiden kedua Indonesia, Soeharto memiliki pemikiran bahwa untuk menekan pertumbuhan penduduk harus ada metode yang lahir di masanya, yakni program negara yang masih relevan hingga hari ini, keluarga berencana (KB) yang lagi-lagi menyudutkan perempuan sebagai indikator keberhasilan program kerja negara. Pengebirian perempuan di masa orde lama dan orde baru secara konteks sama. Menempatkan perempuan sebagai satu-satunya makhluk yang bertanggung jawab atas kemajuan sebuah negara, bukankah hal itu terlalu konyol untuk menetap dalam pikiran Soekarno? Apalagi menyudutkan perempuan pada keberhasilan sebuah program negara? Belum lagi rumah bagi sebagian perempuan adalah bui yang nyata. Meski tak memiliki kesalahan, sebagian perempuan akan abadi terkungkung di dalamnya.

Terlahir Sebagai Pejuang

Maraknya kekerasan yang selalu menjadikan perempuan sebagai objek penindasan serta perbudakan menjadikan perempuan harus memiliki mental yang lebih baja. Pada zaman jahiliyah, melahirkan seorang anak perempuan dianggap aib dan harus membunuhnya, tak juga lepas dari telah terjajah sejak dalam rahim, lahir pula masalah baru ketika seorang perempuan hanya sebagai manusia yang siap melayani hasrat seksual laki-laki, bahkan beberapa abad lalu perempuan dijuluki mesin pengeram dimana ia harus menjajakan dirinya kepada laki-laki yang mampu membuatnya hamil sehingga memiliki anak dan laki-laki merasa senang dengan sambutan calon penerus untuk melanjutkan perjuangannya.

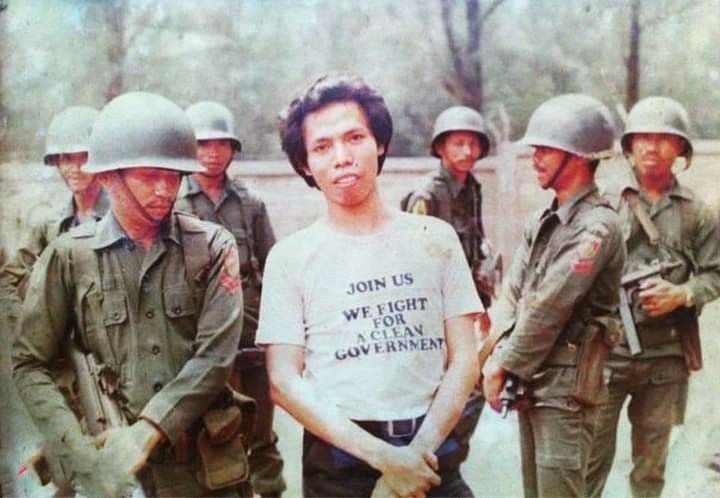

Tentunya dengan beragam masalah yang dihadapi oleh perempuan, harusnya semangat juang seorang perempuan lebih tinggi daripada seorang laki-laki yang sejak ia dilahirkan sudah mengecap kemerdekaan lebih dari seorang perempuan yang diberikan oleh masyarakat. Rasa iri hati serta memusuhi laki-laki yang terlahir lebih dulu merdeka daripada seorang perempuan bukanlah solusi melawan penindasan dari ketidakadilan. Karena dalam hal ini, negara pun melegalkan kekerasan pada perempuan dan upaya ini juga tak akan sekejap menjadikan perempuan dan laki-laki setara di mata masyarakat, namun berbagai upaya harus dimassifkan, penyadaran kepada masyarakat perlu dievaluasi, masyarakat harus memenuhi haknya untuk memperkaya perspektifnya dengan membaca ataupun berdiskusi tak luput dikhususkan kepada kaum perempuan, makhluk yang rentan menjadi korban kekerasan ini perlu lebih memperoleh penyadaran baik perempuan yang menduduki ibu kota yang juga rawan eksploitasi sekaligus yang termarjinalkan ilmu di pelosok desa.

Dalam kehidupan masyarakat, perempuan cenderung bersekolah atas izin dari orang tua, namun di sisi lain, orang tua perih melihat anaknya menuntut pendidikan jauh dari pandangannya. Setiap hari telepon berdering untuk menanyakan kabar anak perempuannya. Kita akan melihat hal ini adalah manusiawi, seorang ibu menghubungi anaknya untuk memastikan keadaannya. Banyak laki-laki yang juga diperlakukan demikian oleh ibunya. Mari kita lihat fenomena sekitar, berapa manusia berjenis kelamin perempuan yang masih dikungkung dalam rumah dan menundukkan diri untuk mengejar ilmunya?

Mari kita bahas dari orang yang paling dekat dari kata perempuan, yakni orang tua. Berapa juta orang tua yang menyekolahkan anak perempuannya? Berapa juta orang tua yang mengharuskan anaknya di rumah setelah pulang sekolah? Dan berapa juta orang tua yang lebih memilih menghentikan sekolah anaknya ketika harus membiarkan anak perempuannya merantau demi mengejar cita-cita. Meski banyak cita-cita yang bisa tergapai tanpa sekolah formal namun apakah semua perempuan menginginkan cita-cita yang sama? Nyatanya, tidak! Semua cita-cita tentunya membutuhkan ilmu yang memadai untuk menggapainya dengan baik pula. Namun, di sisi lain seperti yang dikatakan Soekarno, perempuan mengalami scheur, keretakan, di satu sisi ia harus maksimal dalam mengurus rumah namun di sisi lain ia juga harus maksimal menduduki ruang publik. Tidak seperti kebanyakan laki-laki yang jika ia mengeluhkan seratus masalah untuk bersaing di ruang publik, di saat itu pula perempuan terikat dua kali lipat masalah.

Melawan Konstruksi Sosial

Begitu tajamnya taji konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat, perempuan tersudutkan sebagai pemicu timbulnya beragam permasalahan bahkan asumsi yang mengenyangkan masyarakat bahwa laki-laki akan hancur dengan tiga hal yakni tahta, harta, dan wanita. Entahlah, asumsi ini karena sekadar bersajak ab-ab- atau apa saja alasan lainnya sehingga kata ‘wanita’ disetarakan dengan tahta dan harta. Bahkan mayoritas pujian yang tertutur adalah dari mulut laki-laki kepada makhluk yang berjenis kelamin perempuan. Dalam pujian tersebut, ketika perempuan melakukan sedikit saja hal-hal kecil yang dianggap salah, maka tawa, cemoohan, dan kata-kata kasar dihantamkan kepadanya oleh laki-laki yang sedetik lalu memujinya.

Dalam buku Sarinah, menjelaskan bahwa ketika perempuan menolak ditempatkan dalam ruang-ruang domestik, dalam hal ini rumah. Maka akan tetap saja ada penindasan di dalamnya yang menempatkan perempuan lainnya di tempat tersebut. Ketika perempuan di perkotaan meminta kesetaraan di ruang publik maka akan ada perempuan desa yang menggantikannya bekerja di dapur rumahnya. Seperti buku yang pernah memaparkan bahwa tak akan cukup sebuah pembebasan jika hanya membebaskan diri sendiri sedangkan yang lain masih terpenjara. Namun seperti Emma Goldman dalam buku Ini Bukan Revolusiku bahwa ini adalah sumbangsih terbesar daripada sebuah pembebasan yang berarti. Emma mengatakan paling tidak, “Aku telah melakukan bagianku untuk membebaskan pikiran manusia dari perbudakan.”

Sepakat dengan perkataan Emma, untuk melepaskan diri dari perbudakan sudah selayaknya kita memandang sama terkait perjuangan, tak ada diskrimintif hanya karena ia memiliki vagina, apalagi dogma dari agama yang seolah datang sebagai penghancur dan pembatas ekspresi perempuan. Pahala dan dosa yang telah tertanam sebagai buah dari sifat dan sikap manusia begitu mengerikan, hingga harus mengenyampingkan rasa kemanusiaan. Tak sedikit dari kita memandang perempuan adalah manusia kedua. Menelan mentah-mentah apa yang tertulis. Seperti Emma yang pernah berusaha menghancurkan budaya patriarki di gereja namun tak mampu, sehingga ia berpikiran bahwa pada dasarnya semua agama menindas.

Dalam perspektif agama lain, yakni Islam, Asghar Ali Engineer dalam buku Pembebasan Perempuan mengatakan bahwa untuk menafsirkan segala sesuatunya kita perlu merujuk pada Al-Quran dan hadits. Al-Quran dituliskan dengan Bahasa Arab namun apakah semua orang Arab paham maknanya? Tidak juga demikian, dari hal tersebut lahirlah pernyataan bahwa untuk menafsirkan segala sesuatunya itu tergantung dari tingkat intelektual seseorang. Untuk itu agama juga adalah alat pembebasan, jika saja semua orang memaknai toleransi dengan baik. Seperti halnya Islam memandang penciptaan laki-laki dan perempuan yakni dari suatu entitas sama (Al –Mukminun: 12-14). Tak hanya itu, hukuman yang berlaku dari Islam bagi mereka yang mencuri (Al-Maidah: 38-39) dan mereka yang berzina (An-Nur: 2), antara laki-laki dan perempuan pun sama.

Dalam film Pink (2016) yang dibintangi oleh Amitabh Bachchan, sang legendaris India, mengungkap kesetaraan manusia di depan hukum. Ia mengkritisi bagaimana seorang perempuan ketika keluar bersama seorang laki-laki tanpa sadar ia berlabelkan tersedia untuk semua, dengan meminum alkohol serta mabuk-mabukan, berarti ia perempuan yang buruk sedangkan laki-laki hanya dicegah dengan alasan kesehatan. Tertawa pada laki-laki dianggap siap untuk berhubungan intim, sedangkan laki-laki tidak. Kemandirian perempuan hidup di kota selalu jadi masalah dan selalu dipertanyakan, sedangkan laki-laki hidup mandiri adalah pujian. Dengan memakai pakaian ketat berarti mengundang laki-laki untuk ke kamar sedangkan laki-laki bebas memakai pakaian apa saja. Hal tersebut sama sekali harus menjadi perhatian bagi seluruh manusia, bahwa yang perlu perhatian lebih oleh hukum negara hari ini bukan terletak pada perempuan tetapi pada laki-lakinya. Saat masyarakat melindungi laki-laki maka perempuan juga telah terlindungi.

Sebagai solusi dari segala permasalahan yang terjadi, utamanya subordinasi kaum perempuan dalam masyarakat maka perlu adanya upaya mengedukasi dan memberikan pemahaman agar kesadaran perempuan terbangun, khususnya sebagai seorang ibu yang kelak mengajarkan banyak hal kepada anaknya. Tingkatkan budaya baca pada perempuan di sekitar kita. Seperti Soekarno memberi porsi kewajiban perjuangan pada perempuan seperti mengemban satu dari dua sayap yang dimiliki oleh burung, dan satunya lagi adalah porsi perjuangan yang diemban oleh laki-laki.

Dalam buku Gelas Kaca dan Kayu Bakar yang ditulis oleh Alwy Rachman, salah satu budayawan di Makassar. Ia memaparkan hasil penelitian bagaimana budaya yang terbangun di Sulawesi Selatan manjadikan perempuan sebagai pemegang kehormatan keluarga. Sehingga ketika seorang perempuan hancur maka akan menghancurkan citra keluarga tersebut. Perihal kata hancur, salah satu substansinya adalah seks. Lagi dan lagi, pemikiran seperti ini adalah upaya pelemahan perempuan di hadapan masyarakat. Mari berpikir terbuka bahwa berhubunga seksual di luar dari pernikahan adalah kesalahan besar menurut kitab agama, namun mengapa yang disudutkan adalah perempuan? Apakah karena ia memiliki rahim yang mampu menyimpan bayi? Sedangkan sama sekali laki-laki tampak bebas melakukannya. Bahkan dianggap hebat bagi sebagian darinya. Haruskah opini seperti ini terus terbangun di masyarakat? Tanpa ada upaya mengedukasi mereka tentang arti sebuah persamaan? Ataukah memang nampaknya yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah berdiam diri dan berpangku tangan ataukah menyuruh Tuhan menyelesaikannya dan menggantungkan secarik kertas agar dilegalkannya penindasan terhadap perempuan tanpa ada upaya mengadili pelakunya.

Rahim dan Pembebasan

Kendati demikian kebutuhan seks juga adalah politis. Meski Emma dalam essainya mengatakan bahwa, politik dalam negara sama sekali tidak dapat membebaskan perempuan, kecuali hanya merantai tangannya sendiri. Perempuan pada akhirnya hanya akan memenuhi ruang-ruang dimana para lelaki telah gagal. Sehingga, masyarakat harus percaya bahwa pemeritah yang baik adalah yang mati. Mereka hendaknya membebaskan rakyatnya seperti seorang ibu yang telah memerdekakan manusia dari rahimnya. Dari seorang perempuan, masyarakat harusnya mampu belajar definisi kebebasan itu tersendiri. Ibu dan anak yang dikandungnya adalah dua fisik yang berbeda. Dua kepala yang berbeda. Mustahil bisa disatukan meski beberapa masyarakat bijak selalu mengumbar bahwa ‘dirimu adalah diriku’, ini sungguh kata yang paling kejam. Memaksa sebuah pemikiran untuk sama sangat sulit untuk ditolerir dengan keadaan dan alasan apapun. Karena ketika manusia terlahir maka harusnya tanpa Pancasila Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, masyarakat harusnya telah bebas dan merdeka, bahkan tanpa jaminan negara pun, masyarakat harus menikmati hak otoritas dirinya secara individu maupun sosial.

Rahim harusnya bermakna sebuah pembebasan bagi masyarakat, meski terlihat sepele, sekadar terlahir dari vagina, namun hal kecil itulah yang memberi makna pada masyarakat, arti sempit dari sebuah kebebasan. Jadi seketika perempuan melahirkan seorang anak maka anak itu adalah individu yang bebas, meski orang tua atau seorang ibu bertanggung jawab atas makanan, minuman, dan kelangsungan hidupnya, namun ibu tetaplah ibu, bukan tuan. Anak tetaplah anak, bukan budak. Meminjam kembali kutipan essai Emma Goldman bahwa, “Emansipasi harus memungkinkan bagi seorang perempuan untuk menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Semua hambatan buatan harus dipecah, dan jalan menuju kebebasan yang lebih besar dibersihkan dari setiap jejak abad penaklukan dan perbudakan.” Sebagaimana tokoh revolusioner anarkis ini, sudah selayaknya kita berpikir untuk kemajuan masyarakat.

Meski perspektif lain lahir dari Soekarno yang terkesan menyudutkan kaum perempuan, ia mengatakan bahwa jika ingin melihat kemajuan suatu bangsa maka lihatlah kemajuan perempuannya. Lagi, lagi, dan lagi perempuan dijadikan tolak ukur sebuah kehancuran. Bukankah ini sangat memprihatinkan? Jika mendalami perspektif Soekarno, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah upaya penyadaran pada kaum perempuan tersebut. Kita lahir bukan tanpa perempuan. Namun apakah kita akan terus menerka isi dari masing-masing kepala mereka? Mesikpun hari ini banyak juga laki-laki yang tak memiliki kesadaran politik bahwa keluhan mengenai mahalnya harga sandang, pangan, dan papan adalah akibat dari tak sadar sehingga kurang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh mereka yang menduduki sistem. Seperti halnya partisipasi laki-laki dan perempuan dalam perjuangan mewujudkan sebuah pernikahan, mereka yang percaya akan melegalkan beragam kebutuhan melalui agama dan negara tersebut. Beberapa contoh sekitar yang mampu dipelajari seksama. misalnya yang paling dekat dengan tradisi di daerah Makassar, adalah uang panaik.

Masalah ini bukanlah masalah sepele, di dalamnya terdapat embrio-embrio patah hati, akibat penindasan satu sama lain melalui alat ini. Tak sedikit masyarakat Makassar kehilangan kebebasan memilih dan dipilih akibat ‘uang panaik’ bahkan dengan mengenal Karl Marx dengan beragam teori ekonomi politiknya dan Mikhail Bakunin dengan teori kebebasannya, maka masyarakat harusnya sadar bahwa perekonomian selalu mempengaruhi kebebasan. Masih dalam konteks ‘uang panaik, dalam masyarakat Makassar, uang selalu mempengaruhi siapa pendampingmu. Meski tak dapat dianalisis secara keseluruhan. Namun ini adalah peluang penghambat kebebasan. Tentunya tak sekadar itu. Di dalamnya, terdapat cara mudah membaca kelas-kelas sosial yang diciptakan dari lunturnya substansi budaya menjadi kata gengsi. Akibatnya, tak heran jika banyak laki-laki yang kesal dan menganggap perempuan adalah barang dagangan yang dilegalkan oleh mayoritas asumsi masyarakat. Opini ini terus terbangun di masyarakat tanpa ada upaya penyadaran dan masyarakat terus saja bermasa bodoh melanggengkan opini tersebut. Tak banyak hal yang dapat kita lakukan selain memberi kado buku kepada seluruh perempuan di Indonesia, mulailah pada pasanganmu, saudaramu, ataupun perempuan yang kau anggap sebagai orang terdekatmu. Pada akhirnya semua perempuan wajib membaca, masyarakat akan menerbangkan negara ataupun menghancurkannya adalah urusan terakhir. Teruslah berjuang untuk kaum perempuan. Karena tak ada perempuan revolusioner jika tak ada bacaan yang revolusioner juga. Panjang umur perjuangan. Mari bersama lahirkan peradaban yang setara.

Tulisan ini, penulis dedikasikan pada pemuda dan pemudi yang tak punya sumpah.

Selamat Hari Sumpah Pemuda.

Makassar, 28 Oktober 2017