Oleh: Nur Wahid

(Kordinator Departemen Kajian Media dan Kepemudaan HMI Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin periode 2017-2018)

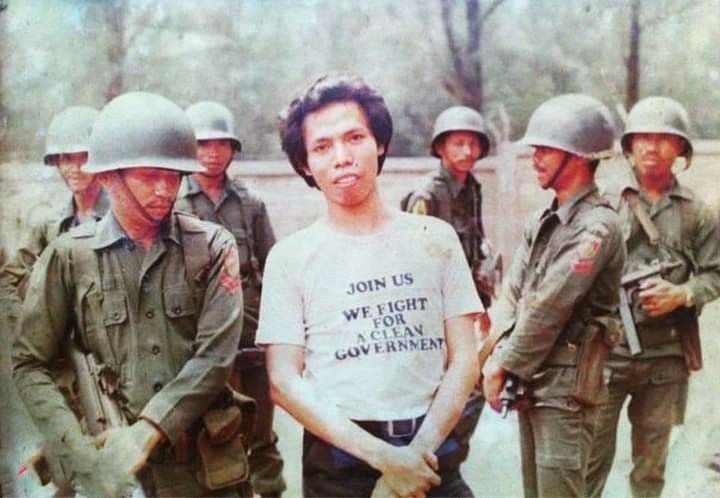

Produksi berita palsu ataupun kita kenal dengan istilah berita ‘hoax’ demi kepentingan politik ataupun upaya mempertahankan kekuasaan bukanlah sesuatu yang asing bagi Indonesia. Pada 53 tahun yang lalu, narasi kebohongan pernah dijadikan Soeharto untuk membangun rezimnya, sehingga membuatnya bertahan berkuasa sampai 32 tahun. Sekaligus menyebabkan bangsa ini terkukung dalam belenggu kediktatoran Soeharto.

Hasil dari produksi kebohongan pada rezim Soeharto menciptakan tragedi kemanusiaan 1965-1966. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh dalam skema kudeta 1965 dengan menewaskan tujuh Jendral kala itu, kelak berujung dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Tindak kekerasan yang dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi, berdampak pada banyaknya jatuhnya korban jiwa manusia, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. .

Opini yang dibanggun tidak lepas dari sebuah kepentingan kekuasaan, bahkan seorang Chomsky beranggapan bahwa, media-media utama dikuasai oleh korporasi raksasa yang dimiliki oleh konglomerat, dan berjejaring dengan para konglomerat yang bahkan lebih besar lagi.

Hal ini menunjukkan antara pemberitaan dan relasi kepentingan kekuasaan itu sangat dekat. Namun di era sosial media, seiring meningkatnya akses informasi digital oleh masyarakat yang tidak lagi mengenal batas kelas, produksi kebohongan menjadi sebuah komoditas bisnis yang menjanjikan. Hal ini akhirnya menyebabkan menjamurnya, media-media online sebagai pabrik penyedia berita palsu dan disebar melalui media sosial.

Cepatnya penyebaran informasi di media social beberapa tahun terakhir, berimplikasi dengan menguatnya sentimen rasial dan gerakan politik populisme kanan. Setidaknya itu tegambarkan saat mobilisasi kekuatan Muslim konservatif dan retorika

politik yang rasialis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2017. Peristiwa itu sekaligus telah membuka

jalan bagi kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) yang mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Banyak pengamat dan media mencap kekalahan pasangan petahana itu sebagai indikasi menguatnya populisme kanan di Indonesia, sebagaimana saat ini juga menjadi fenomena di berbagai tempat. Tulisan ini berupaya memahami kondisi yang memungkinkan berkembangnya populisme kanan di era digital, serta implikasinya bagi masa depan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia.

Era Post-Truth dan Ketidakpastian Informasi

Istilah post-truth menurut penjelasan kamus Oxford, digunakan pertama kali pada tahun 1992. Istilah itu diungkapkan oleh Steve Tesich di majalah The Nation, ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut.

Tesich menggarisbawahi dan menekankan bahwa “Kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia post-truth,”. Istilah tersebut sendiri sebenarnya sudah dipakai sebelum tahun 1992. Namun, dalam pengertian yang sedikit berbeda dan tidak berimplikasi pada makna kebenaran, sehingga yang menjadi tidak relevan.

Sementara itu Ralph Keyes dalam bukunya The Post-truth Era (2004) dan comedian Stephen Colber mempopulerkan istilah yang berhubungan dengan post-truth yaitu truthiness, yang bermakna kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali.

Istilah post-truth dipakai untuk menunjukkan bahwa media massa, utamanya media sosial, telah beralih fungsinya sebagai penyampai kebenaran (tell the truth) menjadi penyebar kebohongan dan ketidakbenaran.

Andrey Miroshnichenko menjelaskan bahwa menurut Oxford, pada tahun 2016 kata ini digunakan hampir sebagian besar dalam hubungannya dengan referendum Inggris Raya untuk meninggalkan Uni Eropa serta pada ajang Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Dalam kedua kasus tersebut, fakta-fakta mapan, pengetahuan rasional, dan pengecekan-cekatan terbukti tak berguna.

Jurnalisme yang mengedepakan akuntabilitas dengan standar mutu dan keterikatan kepada fakta telah hilang. Semua narasi yang penting secara sosial, kehilangan kredibilitasnya. Buruknya, keseluruan ide tentang kebenaran menjadi kabur.

Sejak Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2014 dan kemudian berlanjut ke Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, memang dirasakan penggunaan media sosial semakin sarat dengan perang citra serta opini politik yang cenderung emosional dan konfrontatif. Tak jarang perang opini tersebut melahirkan persekusi kepada satu kelompok.

Meningkatnya perang politik melalui media sosial, telah melahirkan berbagai bentuk penyimpangan isi media dalam bentuk hoax dan fake news yang dapat menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat.

Sayangnya, yang diuntungkan dari keadaan ini bukanlah warga atau rakyat. Tetapi adalah kelompok-kelompok yang berkepentingan dan memiliki kekuatan untuk menggerakkan atau memobilisasi bermacam informasi yang tendensius.

Problemnya: Siapa yang bisa memastikan berita yang tersebar bisa dipercaya atau tidak?

Literasi Digital dan Membangun Kesadaran Kritis

Dalam 10 tahun mendatang, penduduk virtual akan melampaui jumlah penduduk bumi, hal itu dijelaskan Eric Schmidt. Warga sosial media Facebook sekarang telah tumbuh menjadi salah satu warga terbanyak di dunia.

Semua aktivitas kita di dunia virtual, bukan saja di Facebook, melainkan pula aktivitas telepon, pesan singkat, kamera depan selular, maupun audionya, terekam dan tersimpan abadi dalam suatu mesin bernama big data.

Inilah harga yang harus kita bayar untuk masifnya ujaran kebencian (hate-speech), dan persekusi dalam bentuk katakata kasar (sarkasme) yang tidak pantas di ruang maya. Keduanya berpotensi melahirkan konflik horizontal seperti konflik masalah suku, etnis, ras dan agama.

Dalam penutup buku Eric Schmidt, penulis menawarkan solusi yang dapat kita tempuh, antara lain; Pertama, jelaslah bahwa teknologi saja bukan obat mujarab bagi penyakit-penyakit dunia, tetapi penggunaan teknologi dengan cerdas.

Kedua, dunia maya tidak akan menjungkirbalikkan dunia nyata, justru saling menutupi kekurangan dua dunia yang kita tinggali tersebut.

Ketiga, negara perlu menerapkan dua kebijakan luar negeri dan dua kebijakan dalam negeri, yang dimana ranahnya satu untuk dunia maya dan satu untuk dunia nyata.

Kelak, literasi digital dimaksudkan untuk menumbuhkan kesempatan untuk memilih dan bersikap kritis terhadap media. Sehingga orang dapat melakukan kontrol terhadap pengaruh media terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, literasi media juga termasuk bagian dari pendidikan politik dan kesadaran masyarakat.

Daftar Bacaan:

Lihat Pernyataan Komnas HAM Tentang Hasil penyelidikan Pelanggaran HAM Berat 1965-1966.

Noam Chomsky adalah seorang Professor linguistic, ia termasuk pakar yang paling banyak dikutip sepanjang masa.

How The Worlds Works, Noam Chomsky, 2016 Bandung. Hal 89.

Lihat, http://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/07444731/populisme.kesenjangan.dan.

ancaman. terhadap.demokrasi (diakses tanggal 18 Juli 2018)

Lihat http://www.remotivi.or.id/kabar/345/Selamat-Datang-di-Era-Post-Truth di akses 18 Juli 2018.

Lihat Andrey Miroshnichenko. 2017. The post-truth world: how social media destroy the absolutism of the objective‖ truth‖, Human as Media, https://human-as-media.com/2017/02/22/the-post-truth-world-howsocial-media-destroy-the-absolutism-of-the-objective-truth/.

Lihat Eric Schmidt & Jared Cohen. The New Digital Age. Jakarta: Gramedia. 2014, hal 23

Lihat Ibid, hal 280.