Oleh: Muhammad Abi Dzaar Al Ghiffary

Pengurus LPMH Periode 2022-2023

Kader, sebagai sebuah sumber daya manusia yang di dalam roda lembaga kemahasiswaan merupakan inti dari regenerasi kepengurusan. Tak ayal, setiap lembaga berlomba-lomba untuk mencari dan membentuk kader-kader berkualitas dan kompeten. Dalam lingkup kemahasiswaan Indonesia, umumnya metode yang dilakukan untuk membentuk dan menanamkan nilai-nilai keorganisasian kepada calon kader bisa melalui pendidikan dasar maupun melalui kegiatan latihan kepemimpinan.

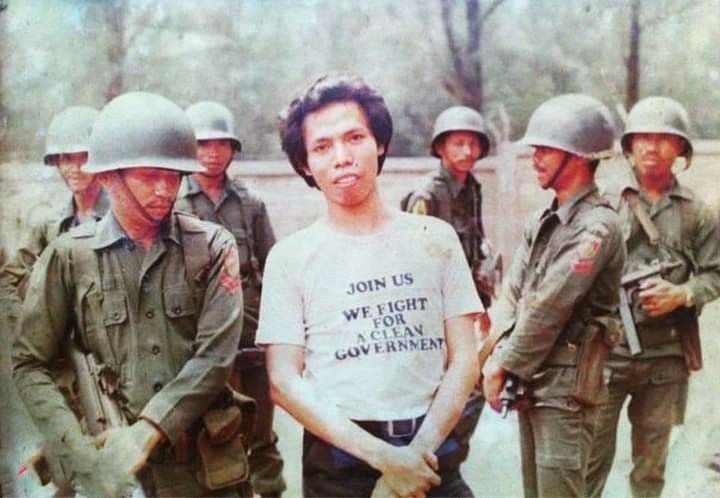

Penulis pun sebenarnya tak luput dari kegiatan seperti ini. Selama menjadi siswa dan mahasiswa, penulis sudah sering mengikuti open recruitment sebuah lembaga sebagai calon kader maupun panitia dari kegiatan kaderisasi. Nah, dari sekian warna lembaga yang penulis coba menjadi calon kader (dan alhamdulillah telah menjadi anggota) dan juga cerita dari teman-teman mahasiswa dari seberang pulau, penulis melihat ada pola yang sama yang diterapkan setiap panitia di dalamnya. Penulis melihat bahwa pola kaderisasi beberapa (mayoritas) lembaga kemahasiswaan di Indonesia masih menggunakan metode represif dengan dalih “membentuk kader yang patuh dan tidak kurang ajar”. Adapun metode yang umum nya digunakan dapat berupa teriakan dari senior, pemaksaan atribut dan pemberian tugas yang bisa dikatakan untuk anggota maupun mahasiswa baru merupakan hal yang berat.

Lucunya, sebagian besar dari calon kader ini merasa bahwa relasi kuasa seperti ini merupakan hal yang lumrah. Hal ini terbangun lantaran sistem yang masih mengglorifikasi budaya kolot yang dianggap sudah turun-temurun ini. Ditambah ketika acara penutupan biasanya akan dilakukan acara maaf-maafan di mana sikap dari senior sebagai panitia yang ketika kegiatan berlangsung kasar kini menjadi lemah lembut kepada calon kadernya. Hal seperti ini yang penulis ingin katakan sebagai “Stockholm Syndrome” dalam dunia kaderisasi mahasiswa yang kolot ini. Namun sebelum melangkah, sebenarnya apa sih “Stockholm Syndrome” ini?

Pada tahun 1973 di Stockholm, Swedia terjadi sebuah perampokan bank. Perampok sempat menyandera beberapa petugas bank selama enam hari. Setelah drama penyanderaan usai, ternyata para korban berubah menjadi bersimpati kepada orang-orang yang menyandera mereka. Lebih daripada itu, ternyata mereka membela orang-orang penyandera ini. Karena kasus tersebut, fenomena ini kemudian dinamakan sebagai “Stockholm Syndrome”.

Berdasarkan pola yang telah penulis jelaskan di atas, tak ada salahnya jika penulis mengatakan metode kaderisasi mahasiswa kita masih kolot karena selalu muncul anggapan bahwa ini tradisi dari senior-senior sebelumnya. Ditambah pola pengaderan yang menerapkan penanaman “Stockholm Syndrome” kepada calon kadernya. Mereka (calon kader) ditempatkan di dalam keadaan tertekan di mana secara psikologis akan memicu mekanisme koping dengan cara mengembangkan perasaan positif se-tertindas-apapun-mereka kepada senior sebagai panitia yang mengkader mereka. Hal ini yang nantinya akan menjadi rantai budaya yang dianggap sakral bagi mahasiswa kedepannya. Penulis melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana di beberapa lembaga praktik seperti ini sangat “dikultuskan”, dan mereka yang mencoba untuk mengubahnya dianggap pengecut dan tidak diberikan ruang di dalamnya.

Sebagai penutup, metode kaderisasi sudah bukan zamannya menggunakan sarana represif serta “punishment and reward” sebagai metode utama. Toh banyak cara yang dapat dilakukan, misal seperti edukasi dan pengembangan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya.

(Tulisan ini tidak mewakili pandangan Redaksi Eksepsi Online)