Oleh: Muhammad Khulaivi (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

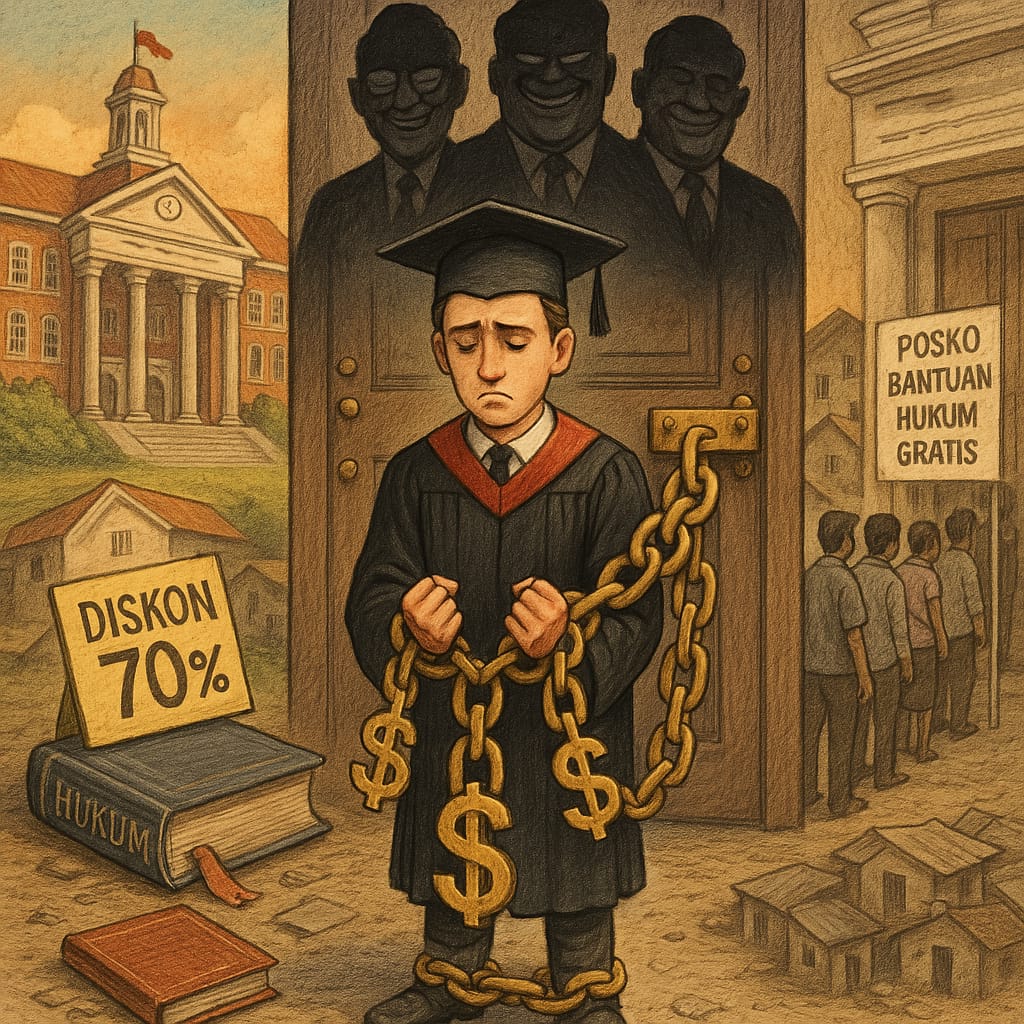

Ada sebuah ironi yang pahit: di kampus-kampus hukum, yang menjadi mesin produksi bagi seorang yuris yang di dalamnya diajarkan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan perlawanan terhadap penindasan. Namun, di luar ruang kuliah, banyak dari kita justru menjadi bagian dari mesin yang sedang atau seharusnya kita kritik. Kita mempelajari teori-teori yang dirancang untuk membuat kita lebih kritis terhadap sistem, tentang bagaimana hukum seharusnya berfungsi. Namun dalam kenyataannya, hukum sering kali menjadi alat bagi kekuasaan. Tanpa kita sadari, ilmu yang kita pelajari justru telah berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan demi sertifikat, nilai, atau bahkan sekadar pengakuan semu.

Lihatlah, bahkan mungkin banyak mahasiswa hukum berlomba-lomba magang pada firma-firma besar, bukan untuk memahami ketimpangan sistem, melainkan untuk mengejar gengsi, validasi dan hanya sekadar relasi. Mereka mempelajari undang-undang perburuhan, tetapi diam ketika melihat praktik outsourcing di kampus sendiri merajalela. Mereka hafal pasal-pasal tentang lingkungan, tetapi tak peduli ketika kampus mereka bekerja sama dengan korporasi yang merusak alam. Bahkan, mereka tidak menyadari bahwa hal itu dapat menggerogoti masa depannya. Ilmu yang seharusnya menjadi senjata perlawanan, justru dipasrahkan menjadi alat legitimasi terhadap suatu kepentingan yang dapat mencelakai anak cucunya pada status quo.

Bahkan, kita seringkali seperti pandai besi yang membuat pedang untuk tuannya, tapi lupa bahwa pedang itu suatu hari dapat menebas leher kita sendiri. Kita diajari untuk membela yang lemah, tapi justru sibuk mengasah kemampuan berdebat demi memenangkan suatu perdebatan bagaikan singa pada pertunjukan sirkus. Kemampuan moot court secara ideal hanya untuk sebuah tepuk tangan, bukan untuk digunakan membela petani yang digusur atau buruh yang upahnya dipotong oleh mereka-mereka yang rakus. Kita menjadi “calon pengacara” bahkan “calon penegak hukum” yang hanya memikirkan bagaimana nanti bisa bekerja di firma bergaji tinggi, di institusi yang bergengsi, dengan melupakan pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya ilmu hukum ini digunakan?

Doktrin berserupa kapitalisme yang disuguhkan kepada kita di kampus telah berhasil menciptakan ilusi bahwa kesuksesan adalah ketika kita bisa masuk ke sistem, tanpa mempertanyakan apakah sistem itu baik ataupun buruk. Namun mirisnya bukan untuk mengubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita dijejali mimpi tentang karir gemilang, gaji besar, dan kursi pada jabatan yang mentereng, tapi sedikit sekali diingatkan tentang tanggung jawab sosial yang seharusnya kita agung-agungkan sebagai mahasiswa hukum. Akibatnya, yang lahir bukanlah calon-calon pejuang keadilan, melainkan calon-calon profesional yang siap menjadi roda penggerak mesin ketidakadilan yang ditunggangi oleh majikan yang disebut kapitalis.

Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya: Apakah kita belajar hukum untuk membebaskan manusia, atau justru untuk memperpanjang rantai ketidakadilan? Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi, atau justru menjadi batu bata baru bahkan fondasi yang kokoh bagi tembok-tembok kapitalisme yang selama ini kita kritik?

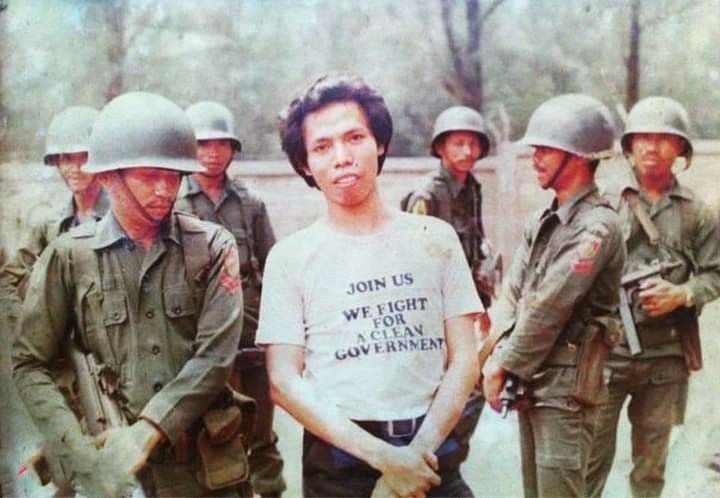

Maka dari itu, dari lubuk hati terdalam saya mewakili teman-teman seluruh mahasiswa hukum memohon maaf kepada ayahanda, panutan kami Baharuddin Lopa, atas kualitas calon-calon yuris saat ini, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami atas kualitas hukum di masa depan.

Oleh: Mahasiswa Hukum yang Masih Percaya bahwa Ilmu Seharusnya Membebaskan, Bukan Mengikat.